歲月不居,時光如流。原西安石油學院環境工程實驗室自1994年開始,進入我國油田治污行列。在自主科研屢創佳績后,于2007年獲批為“陜西省油氣田環境污染控制技術與儲層保護重點實驗室”。2016年再次承擔起“石油石化污染控制與處理國家重點實驗室”聯合建設單位的工作任務。

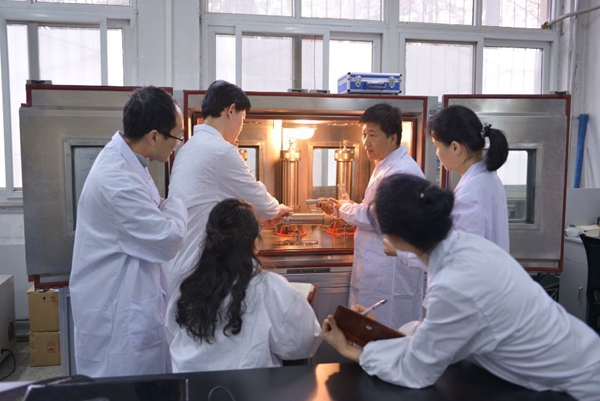

25年來,實驗室的研發團隊在發展中不斷壯大,不僅融合了西安石油大學環境工程、應用化學、化學工程、石油工程等學科,也與油田技術服務企業合作建立了多個研發合作平臺,成為我國油氣田含油污水、污泥資源化處理和儲層保護研究領域科研和人才培養的綠色“孵化”基地,為實現油氣田勘探、開發、生產和環境保護的可持續發展提供了人才培養、科學研究和社會服務。

咬定防污治污總體目標——技術創新

我國油氣田分布范圍廣,生產環境差異大,開發過程中所涉及的環境問題呈多樣態勢。石油生產過程中產生的含油污水、污泥,在起初的粗放式管理與處理過程中,對環境造成了一定的污染。

如何在開發石油天然氣的同時將環境污染降到最低限度,是實驗室和研發團隊堅持不懈尋求科技創新的不變初心。他們尋經搭脈,在不斷摸索處理一個又一個難題的過程中,將解決地面上的治污減污與地下的儲層保護問題同時進行攻關,做到地上、地下兩條腿走路,盡力解決科技創新中存在的“兩個一公里”問題,即創新水平不高、不接地氣的“最先一公里”和成果轉化缺乏、推廣應用不多的“最后一公里”。確保在為油田治污開方下藥的同時,實現資源的再利用和增收節支。

在經過多年科研磨礪和技術探索后,創新團隊形成了四個穩定的科研方向:油氣田環境污染控制理論與技術;低滲透油田注水過程中的儲層保護技術;油氣勘探、開發中含油污水綜合處理理論與技術;固體廢棄物無害化處理理論與技術。

針對低滲透油田采油污水回用處理的難題,研發團隊應用復合藥劑進行污水水質改性,采用誘導結晶技術降低污水結垢量,通過調整污水pH、降低溶解氧含量及硫離子等的濃度控制腐蝕,結合強化絮凝處理技術下,在較低的處理成本下實現污水處理后水質穩定達標,形成了集絮凝、防腐、阻垢、殺菌于一體的采油污水綜合處理技術。該技術率先在中原油田獲得成功,圓滿通過三點一線(出站水—注水泵進口—注水井井口)水質穩定一致的嚴苛檢測,實現了采油污水處理后100%達標回注,解決了油田采油污水回注的難題,節能減排效果十分顯著,每方污水處理的藥劑成本由0.8元降到0.5元以下。此后,該技術陸續在長慶、延長、新疆等油田得到應用,并拓展到采氣污水處理領域,系列成果先后通過陜西省科學技術成果鑒定、中國石油與化學工業聯合會及中國化工學會的成果鑒定,被認定為達到國際先進水平。獲得2003年度陜西省科技進步二等獎、2007年度陜西省科技進步一等獎和2010年度國家科技進步二等獎。

創新團隊針對鄂爾多斯盆地溝壑、梁峁縱橫,作業廢液點多、面廣、處理難度大,就地回用處理技術在國內外尚屬空白的現狀,通過化學降粘、氧化除鐵、水質配伍等研究,創建了高效、低成本就地處理方法。為在源頭上杜絕污染,團隊在油田作業廢水的深度處理方面進行了不斷探索和求證,發明了車載式作業廢液處理裝置,形成了氧化降解—絮凝處理的再利用處理工藝,實現了廢液就地處理與100%回用,消除了作業廢液無組織排放造成的環境污染與安全隱患,填補了作業廢液就地回用處理技術的空白。此成果獲得2012年陜西省科技進步二等獎。

針對含油污泥在排放的過程中,對大氣、地表水、地下水和土壤植物造成危害的實際情況,研發團隊利用低溫催化熱降解處理技術并結合污泥燃燒技術,使含油污泥中的輕組分被回收,重組分與助燃劑一起制成型煤進行燃燒,徹底解決含油污泥的處理難題,形成了含油污泥減量化、資源化無害化處理技術。同時他們還自主研發了廢棄泥漿高溫氧化處理技術,形成了廢棄泥漿不落地處理技術。

他們還利用稠油污水處理中產生的除硅污泥煅燒后質輕、孔隙發育的特征,發明了含油污泥經煅燒后用作高強度混凝土添加劑技術,解決了含油污泥資源化利用的難題,消除了對環境的二次污染。

目前,實驗室創新團隊在原有的四個研究方向上,又新增了腐蝕與結垢機制、環境催化研究方向。他們針對油氣田注采與管輸過程中水質所引起的腐蝕與結垢問題,辨析導致腐蝕、結垢的主要與規律,揭示腐蝕與結垢協同效應,研究與之匹配的防護技術,減少因管柱腐蝕結垢對正常注采的影響、以及因管線油水泄漏對氣、土壤、水環境的污染;進行新型催化劑的合成與應用,提高污水、污泥難降解污染物的處理效率及效果,助力油氣田的高效、安全、環保開發。

致力減污控污成果轉化——服務油田

在立足實際需求,高起點創新,邁出最先一公里后,完善技術體系,保障成果轉換,完成最后一公里就顯得尤為重要。

自1994年起,實驗室創新團隊在國家、省部級和企業30多項科研項目的持續支持下,歷經20多年攻關,在含油含醇氣田污水處理、高礦化度含硫含鐵污水處理、油田作業廢液處理、含油污泥處理等領域取得了技術突破,形成了多項具有自主知識產權的關鍵技術,研究成果在長慶、延長、中原、勝利、遼河、新疆等十多個油氣田成功應用,實現了低滲透油氣田含油污水100%達標回用,達到節能減排、保護環境與水資源的目的。

由于我國油田分布廣,現場污水性質各異,含鐵、含硫、含醇、含硅等性質差異極大,實驗室將理論研究與生產實際結合,發明的在含油污水除油罐中以氮氣為氣源的氣浮除油方法,應用復合藥劑進行污水水質改性;采用誘導結晶技術降低結垢,在強化絮凝作用下與氮氣氣浮耦合,形成了集絮凝、防腐、阻垢、殺菌于一體的采油污水綜合處理技術。在中原、長慶、延長、新疆等十個油田建立污水處理站86座,累計處理回用采油污水逾10.8億方。項目應用后得到了良好的處理效果,并大幅降低了污水處理成本。重點實驗室建成后,以團隊成員所做研究為支撐,發明了含油、含甲醇采氣污水預處理方法和污水中甲醇回收處理工藝技術,形成了一套含油、含甲醇采氣污水處理和甲醇回收利用綜合工藝技術。利用該技術在長慶氣田建立污水處理站20座,累計處理、回用采氣污水逾860萬方,回收甲醇146.8萬方,形成的處理工藝成為長慶氣田含油含甲醇污水處理工藝的典型流程。

實驗室自主研發了車載式作業廢液密閉處理裝置,形成了作業廢液就地處理再利用技術,產業化生產車載式作業廢液就地處理裝置56套,在長慶、延長、新疆油田累計處理、回用作業廢液4590萬方,實現了廢液就地處理與100%回用,消除了環境污染與安全隱患。

西安石油大學作為第一完成單位申報的“基于回用的采油(氣)污水處理技術研究及應用”成果獲得了2016年中國產學研合作創新成果一等獎。該成果采用絮凝——除硅一體化技術、誘導吸附垢去除技術、高含硫化氫氣田污水處理技術等,有效解決了稠油污水回用鍋爐過程污泥產生量大、處理流程長的問題,解決了多層產出水混合處理過程的水質穩定和高含硫化氫采氣污水處理問題,形成了多項自主知識產權技術并在應用過程中取得了良好的處理效果。自2001年以來,該成果陸續在新疆油田等單位得到應用,累計處理污水46.66億方并100%達標回用,減排污染物總量達186.68萬噸以上。

自2006年以來,創新團隊就開始致力于環保型鉆井液產品與廢棄鉆井液的資源化處置的研究。目前各油田所使用的鉆井液仍以上紀七十年代開發的聚磺鉆井液體系為主,針對廢棄鉆井液難以降解、污染嚴重等問題,研發團隊通過大膽設想、不斷求證,采用了改性淀粉、樹膠、木質素、半纖維素等天然環保材料制備鉆井液。現場應用實驗(鉆井和廢棄鉆井液處理)鉆井液用添加劑52口井,現場試驗與推廣應用全環保定向井與水平井鉆井鉆井液施工15口。環保型鉆井液添加劑和廢棄鉆井液處理工藝領域獲得授權發明專利10件,該項目被評為2017年度陜西省環境保護科學技術一等獎。2016年以來進行了環保型鉆井廢液協助沙漠土壤化技術研究,固沙治沙作用顯著,可以實現鉆井液固廢物處置與治理荒漠協同發展。

搭建校企合作建設平臺——共贏未來

站多高位置,看多遠未來。近10年,實驗室建設分別獲得中省共建、學校、中國石油天然氣集團公司的鼎力支持,建設了污水處理理論與技術研究平臺、污水回注可行性評價研究平臺、含油污泥資源化處理研究平臺。

目前,實驗室共有固定研究人員19人,其中教授4人,副教授7人,講師和工程師8人。團隊的教師們在自己進行技術難題研究工作的同時,也培養了大批的本科生和研究生。他們認真對學生的研究工作進行初步思路、實驗設計、數據處理、現場運行等方面的直接指導。多年來,實驗室培養青年人才6名,培養本科生300余名、碩士研究生85名(其中56名已畢業),成為各大油田控污工作的生力軍,畢業生在現場的工作受到了各用人單位的好評。

實驗室不僅成為行業創新的技術“孵化”基地,更成為油田控污領域人才輸送的搖籃。為延長油田培訓環保技術人員4期共286人;為中國石油天然氣集團公司所屬的新疆、吐哈、遼河、玉門等油田培訓水處理技術人員5期共109人;為中國石化集團公司所屬的中原、勝利等油田培訓水處理技術人員3期共89人次。同時通過研究工作,在中原油田、延長油田建立了西安石油大學教學科研基地,為校企合作及人才培養奠定了一定的基礎。

快速發展中的實驗室,正在成為我國油田控污創新的源頭活水。2018年11月14日,在“首屆能源化工綠色發展創新國際論壇”上,來自加拿大、瑞典、澳大利亞及國內科研院所專家、學者及企業代表,圍繞油氣資源環境可持續發展展開討論,交流探討能源化工綠色發展前沿技術。與會代表充分肯定了西安石油大學團隊研發的油田污水回用處理技術和油田污泥開發中的熱解處理、污泥微生物處理、高溫熱氧化處理、廢泥漿微生物固化處理等技術。

近年來,實驗室研發團隊獲得的各類人才榮譽稱號者不勝枚舉,其中1人入選國家“百千萬人才工程”,1人獲“國家有突出貢獻中青年專家”稱號,2人入選國務院特殊津貼專家,1人獲“全國優秀科技工作者”榮譽稱號,2人獲“陜西省有突出貢獻專家”稱號;1人獲“陜西省優秀科技工作者”,3人榮獲“陜西省科技新星”稱號。共出版教材、專著7部,先后發表論文380篇,其中SCI、Ei收錄167篇,著名期刊80篇。獲得的授權發明專利、實用新型專利48項。在國內學術會議上特邀報告8次。

十多年來,實驗室承擔多項省部級項目,創新成果也屢次斬獲科技進步獎項。其中“氣田污水綜合處理與防腐阻垢技術”獲2008年陜西省科學技術一等獎;“鄂爾多斯盆地低滲透地層含油污水回用處理技術與工程應用”獲2010年國家科技進步二等獎;“高含硫油田采油污水回用處理技術研究”獲2011年中國石油與化工聯合會科技進步二等獎;“油田作業廢液回用處理技術研究及應用”獲2012年陜西省科學技術二等獎;“基于回用的采油(氣)污水處理技術研究及應用”獲2016年中國產學研合作創新成果一等獎。重點實驗室成員6人次先后獲得“侯德榜化工科技獎創新獎”、“陜西省青年科技獎”、“陜西省杰出青年基金”和“西安市青年科技獎”。

多年艱辛,終結出累累碩果,實驗室的各項工作得到了業內專家的高度肯定:“高含硫油田采出水回用處理技術研究”、“油田作業廢液處理會用技術研究”、“油氣田復雜組成采出液處理關鍵技術與產業化” 先后通過陜西省、中國石油與化工聯合會科技成果鑒定,被認定達到國際先進水平;“含油污泥處理技術研究”通過中國化工學會科技成果鑒定,被認定達到國內領先水平。

腳步穩健,立意高遠,陜西省油氣田環境污染控制技術與儲層保護重點實驗室正以質樸務實的踏實步伐向更高目標努力著。

文:黃新宇