2019年4月,陜西省科技廳在全省范圍內評選了100名“弘揚愛國奮斗精神、建功立業新時代”優秀青年科技新星,我校材料科學與工程學院宋海洋教授名列其中。這僅僅是宋海洋教授眾多榮譽中的一項,他先后入選陜西省“青年科技新星”、教育部“新世紀優秀人才”、陜西省“中青年科技創新領軍人才”支持計劃,獲得英國物理學會杰出審稿人獎。他從講師職稱晉升到三級教授只用了七年時間,正如他的博士生導師、西北工業大學教授李玉龍所說:“海洋一直都在‘快車道’!”

“動力足”:個人的不懈奮斗

宋海洋在小學語文課本上曾經讀過一篇文章,叫《種子的力》。這篇文章講到,世界上力氣最大的東西,既不是大象,也不是獅子,而是植物的種子;一粒種子可以顯現出來的力,簡直是超越一切的。這篇文章給宋海洋留下了深刻的印象,他說:“我從來沒有什么轟轟烈烈的夢想,我只是用心去做好眼下的每一件事。”

宋海洋出生于1979年,山西臨汾人,1999年考入了大同大學物理系。在大學階段,他如饑似渴地學習各門課程,成績一直在班級里名列前茅。同時他又深深感到,身處在晉北地區的一所普通院校,學習的深度和視野的廣度難免受到局限,于是他下決心要到北京讀研究生。經過積極準備,2003年他以優異的成績考上了北京理工大學的全公費碩士研究生。

考上研究生以后,宋海洋選擇了材料計算與設計的研究方向,大量的研究需要在計算機上實現,他又發現了自己在計算機編程知識上的短板。不服輸的宋海洋決定自學,他從圖書館借回來一堆編程方面的書,一邊看書一邊在電腦上操練起來。沒想到一年過去了,他掌握了C、Fortran、Matlab等編程語言及OpenMP多線程并行技術。直到現在,一些新的研究需要用到的幾千行的代碼,他仍然自己編寫。

2006年,碩士畢業的宋海洋參加了工作。但他感到自己的知識體系還遠遠不夠健全,在學術問題的洞察力方面提升的空間仍然很大。因此,在承擔繁忙教學科研工作的同時,他依然選擇在西北工業大學攻讀博士學位。在這里,他遇見了自己的博士生導師、國際知名的沖擊動力學專家李玉龍教授。在李老師的指導下,結合導師的研究領域和自己之前的科研經歷,他開始致力于提升輕質鎂合金塑性變形能力的研究。李老師廣闊敏銳的學術視野、精益求精的科研精神、正直善良的高尚品德一直是他的精神財富,深深激勵著他去探索科研的未知領域。

“方向準”:穩定的科研方向

宋海洋的本科和碩士階段均為物理專業,博士為力學專業,但他現在從事的卻是材料領域的教學科研工作。談到這里,宋海洋笑了起來:“在我們行當有這么一句話,物理是所有自然學科的基礎,材料是人類文明發展的基礎。我們從物理學原理出發,結合材料科學的基本規律,研究材料的力學性能,交叉學科很值得探索!”

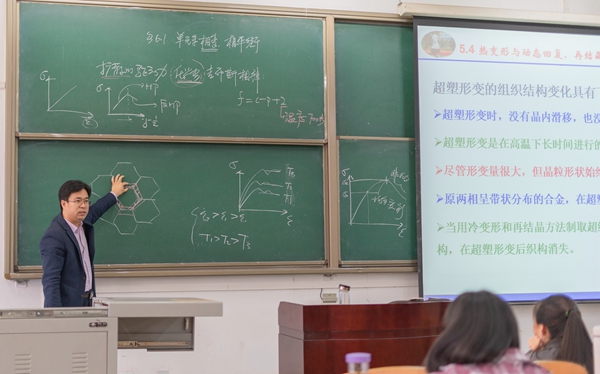

自從確定了科研方向,宋海洋一直致力于利用分子動力學模擬方法研究輕質碳納米管金屬基復合材料和鎂合金力學性能的調控機制。宋海洋及其團隊圍繞這一課題開展了大量研究:2009年,他們解決了國際一流期刊上兩篇關于碳納米管高頻振蕩器論文的學術觀點的分歧;2010年,他們在理論上首次研究了鎳鍍層對碳納米管金屬基復合材料界面載荷傳遞能力的影響,該研究為制備高性能碳納米管金屬基復合材料提供了科學的理論依據;2012年,他們在理論上首次發現了金屬鎂的第三種塑性變形新機制——“晶界轉向”……憑借這些成績,宋海洋2012年獲得了省部級科技成果獎。2015年,他們在理論上首次提出了有效提升鎂合金塑性變形能力的“納米晶/非晶”雙相納米結構模型;2019年,他們又提出了超塑性雙相鎂合金體系中,非晶相厚度和晶體相尺寸的最佳匹配關系,該研究開辟了一種提高密排六方結構金屬材料力學性能的有效途徑。

“車身穩”:團隊的有力支持

2014年,宋海洋加入到西安石油大學這個大家庭。他來校不久,便找到了幾位志同道合的優秀教師,一起組建了“先進材料計算與設計”校級青年科研創新團隊。

宋海洋說:“科研要產出成果,單打獨斗很難實現,必須要依靠團隊的力量。”這個科研團隊的年齡、職稱結構較為合理,6個人中有2名教授、2名副教授、2名講師;專業背景也較為豐富,3人是材料專業、2人是力學專業、1人是微電子專業。他們6個人齊心協力,五年來圍繞“先進材料計算與設計”這一研究領域,共發表SCI論文近50篇,主持國家級項目3項、省部級項目5項。

宋海洋的科研團隊還有一股有生力量,那就是他指導的碩士研究生。宋海洋說:“作為一名高校教師,無論你科研做得如何,人才培養永遠應該放在第一位。”他盡最大力量滿足研究生的科研需求,同時制定了研究生每天學習的考勤管理制度。自從指導研究生以來,他堅持每周六給研究生召開學術沙龍,他和所有研究生聚在實驗室里,研一、研二的學生每人負責講解一篇這個星期精讀的最新的英文文獻,研三的學生和老師負責提問,隨后大家再圍繞相關問題一起討論。這種學術沙龍的形式,“如切如磋、如琢如磨”,達到了觀點碰撞、相互啟發、共同進步的目的。他帶領的研究生團隊的學習紀律、創新氛圍、協作精神得到了一屆又一屆的傳承,已經形成了良性循環。

功夫不負有心人,宋海洋指導的研究生取得了優異的成績:很多學生在碩士期間發表了2篇SCI論文,畢業后一部分學生考到西安交通大學、西北工業大學、西安電子科技大學等高校繼續攻讀博士學位,其余畢業生進入華為、中興、NEC等知名單位工作。宋海洋說:“研究生每寫一篇論文,我都要修改10稿以上,到最后發表的論文幾乎看不出初稿的影子。這個過程雖然煩瑣辛苦,但切實提升了研究生的科研創新能力;同時研究生敏銳的學術觸角和超前的學術眼光,也讓我受益良多。”

“路面好”:學校的良好平臺

在采訪過程中宋海洋多次提到,他之所以能取得一些成績,不僅僅依靠個人的努力與團隊的力量,還依靠的是學校提供的各種制度保障和有力支持。學校近年來出臺的一系列政策,形成了有效的激勵機制,為青年教師成長進步提供了良好平臺。如《西安石油大學“青年英才培養計劃”實施辦法》,每年遴選青年拔尖人才和青年骨干教師,對于青年拔尖人才和青年骨干教師在職稱評審中實行等額評審,在崗位聘用、住房分配方面采取傾斜政策;如《西安石油大學教師公派出國(境)研修管理暫行辦法》,每年選拔一批青年教師出國進行學術訪問,開闊視野,提高教學科研水平。宋海洋說:“這些政策既讓青年教師感到貼心、暖心,又讓青年教師感到有奔頭、有干勁!”

2018年底,宋海洋被聘任為我校材料科學與工程學院副院長,分管科研和研究生工作。他說:“作為基層干部,要盡職盡責、勇于創新、敢于擔當,要牢牢樹立為學院師生服務的意識。”上任伊始,他迅速召集青年教師座談,調查了解大家科研工作中的想法和需求,想方設法為大家搭建平臺、解決問題;為了提升科研項目命中率,他建立了“三位一體”的項目申報指導和預評審機制;為了提升學院研究生的招生質量,他提前全方位多渠道開展招生宣傳,2019年學院研究生招生數量和質量都創造了歷史新高,并在全校率先順利完成了招生錄取工作;為了激發師生的科研激情,他負責出臺和修訂了以科研成果產出為導向的《研究生招生指標動態分配辦法》和《研究生學業獎學金評定實施細則》。作為專業負責人,為了進一步提升人才培養質量,本年度他新組建了“材料物理”本科專業拔尖班,并擔任班主任,按照研究生的培養模式致力于培養學術型創新人才。

海納百川,洋涵萬象。宋海洋說:“無論是做人還是做事,都要學習大海的寬廣視野和博大胸懷。”動力足、方向準、車身穩、路面好,宋海洋正像一輛勇于探索的“陸地巡洋艦”,在教學科研管理各項工作中開足馬力、行穩致遠。

文:楊明 圖:大學生新聞社 王傳名