關于人文學院新聞系李臻老師,最好的形容詞大概是“活力”與“治愈”了,曾經有學生表示:上完李臻老師的課,這一天的幸福值達到了百分百。走進她的課堂,處處是歡聲,面面是微笑,嗅得到書香,品得到成長,她的課堂好似有一股魔力,讓人陶醉。最近,李臻老師獲得了“第二屆課堂教學創新大賽中校級文科青年組一等獎”,并代表學校參與省級課堂教學創新大賽的選拔,這是人文學院新聞系第一位拿到省級課堂創新賽資格的教師。雖然從事教學工作只有三年,但李臻老師已頗有成績,主持1項廳局級項目、發表核心期刊論文6篇,其中CSSCI期刊論文2篇,出版著作一部,榮獲“陜西省教育廳人文社科優秀成果獎三等獎”“省級學科競賽優秀指導老師”“校級教學質量獎”。

為師,教之本在師

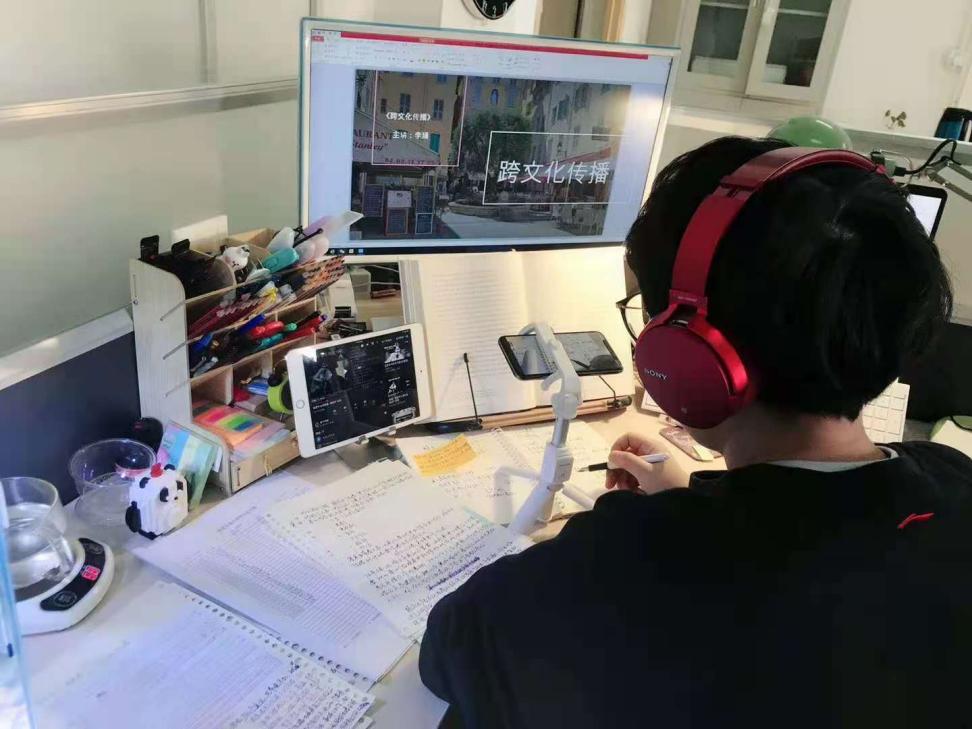

2017年于韓國中央研究院獲得博士學位后,李臻老師便回到祖國,任教于西安石油大學。少年時的她,便堅守著教書育人的信念,夢想成為一名人民教師,繪制十年樹木、百年樹人的藍圖。到如今真正成為一名大學教師,她的初心依舊、信念依然。李臻老師有一個習慣——手寫教案。在當今快節奏、便利式的社會模式中,手寫教案早已難尋蹤跡,而李臻老師卻一直堅持著,并樂在其中。手寫教案對于她來講是一種認真教學的態度,更是一個思考的過程,而這份思考,能教會她如何把概念型、復雜型、枯燥型的理論知識更具體、直觀、有趣地呈現給每一位學生,激發學生們探索的興趣。“我是老師,我曾也是學生”,李臻老師在教學中的另一堅持便是“換位思考”。作為一名教師,她時常回憶自己還是一名學生時所熱愛的教師形象、教學風格、教書方式是什么樣的,從而去引導自己的教學軌跡與方向,而學生不以為然的,她會選擇規避。推己及人,從學生的角度出發,找尋更適合、更先進的教學模式。“我從2017年開始從事教學工作,到如今僅有三年時間,所以更多的時候我會選擇自己敬仰的教師作為標準來要求自己”,不斷學習、不斷完善,這就是李臻老師對待教學工作的態度與原則。

李臻老師在教學中也一直平衡著教學與科研的關系。在她看來,教學屬于外化、科研屬于內化。在科研中不斷地提高自己的學習能力與思考能力,補充自己,轉化為自己在課堂中分享的知識與理論,“這是一個學無止盡的過程,一旦你停止科研與學習,你只能被時代拋棄,江郎才盡,不能有所突破”,李臻老師說道。與時俱進,在科研上不斷更新與提升才能為教學提供有價值的方向與內容。同時,教學中與學生們討論、碰撞出來的結果,也可以為李臻老師的科研提供方向,二者是相輔相成、互相成就的。對于她來講,科研與教學相互作用會有更好的發展。

擇新,教學當以日新為道

李臻老師將教學比作傳播學中的“海綿理論”:教學如同一個海綿,如果只由教師一次性去填滿,這個海綿并不能充分吸收。而當所有人都能滲透進自己的認識與思考時,這個海綿才能達到真正意義上的飽和,才能形成一種智慧、一種真理。“雙主體”是李臻老師教學的一大特色,課堂之上老師與學生處在一個平等的地位,這樣不僅提升了教學的互動性、更能保證對每一位同學思想自由性的尊重。“我的課堂從來不是我說什么就是什么,而是大家共同探討、觀點相互碰撞。”雙主體的課堂定位,激發不同的聲音、不同的看法、起到百家爭鳴的作用,將一節課的價值發揮到最大。一位同學告訴我,“李臻老師的課都是以一種交流的方式進行的,她既是引導者也是溝通者,循循善誘,相談甚歡,這樣的課堂氣氛才符合我對大學的期待”。

審視自己、借鑒他人是李臻老師的日常工作。有過九年國外求學經歷的她,對國外的教學模式有著真實的接觸與深切的感悟。在中外相差迥異的教學模式下,她揚長避短,國內的教學模式雖然老師對知識掌握著較大的權力,但對于學生來說會有一個范圍的指引、學生的探索方向更加明確;國外的教學模式更為自由,導致學生容易想入非非、南轅北轍,但國外由點到面教學模式更容易激發學生的思維、加深學生對于知識的理解、提高學生的探索能力。李臻老師正好將二者優點結合,創新個人的教學模式。比如新聞學一門課程,她會根據新聞學的實踐特點安排一個采訪組,根據專業特點與專業內容安排一個資料組、為了鍛煉學生的新聞敏感與專業能力安排了一個問題組、為了培養學生的新聞分析能力安排一個分析組,讓各個小組相互合作、相互協調、老師引導、學生討論與探索,達到完美的課堂效果。再者,這樣的分組也是為了發掘每個同學的興趣、發揮每位學生的特長,而不是由老師任意指定,讓學生喪失探索與學習的欲望。

這樣的教學模式,讓學生們感覺自己不再是知識的單方面接收者,同時能有更多的參與感。“文學史在我看來是一門很枯燥、很沉悶的課程,但是李臻老師卻將它變得很活躍、很生動,不僅讓我學習到了很多知識,也發散了我的思維”,學生的感受,便是對李臻老師創新教學模式的最佳認可。

是友,尚自然、展個性

“平易近人”“隨和友善”“知心大姐姐”“像朋友一樣”,這是學生們對李臻老師最多的幾個評價。李臻老師在課間休息時從來不會選擇去休息室,而是走下講臺留在教室與學生互動,從課堂內容到日常生活,暢所欲言、其樂融融。細心的她從來不會只與固定的幾位同學互動,而是放下姿態主動與所有同學交談,浸潤與溫暖了大家的心。微笑是標配、幽默是必備,讓大家能夠卸下拘謹、自在暢游于知識海洋。“尊重每一位學生是我一直在堅持的”,李臻老師說道。本著謙遜的原則、隨和的性格,李臻老師在教書的過程中更注重的是育人,她覺得當代大學生與教師之間總是存在著一層薄薄的隔閡,阻斷了教師與學生之間的真摯聯系。因此,她更愿意以一位朋友的身份投入到教學中去,陪伴學生一起學習與成長,能夠有心靈上的互動。李臻老師覺得這樣的師生關系才是她所追求的,這樣的課堂才有靈氣,而不是毫無生氣的機械式教學,學生的心智與性格并沒有得到成長。

立信,術業有專攻

李臻老師一直強調的一個詞語是“專業自信”,這也是她一直在努力的方向。在20級新聞系同學的第一節課上,她便告訴大家,“既然我們是新聞學,那么我們文學史這門課程也應該有新聞學的特質”。為了培養學生的專業自信,她的課程與學生的專業緊密結合,融會貫通,讓生硬的理論知識更具專業性質、人文關懷。上課對于她來講不僅僅是完成一個工作任務,她時常思考,“新聞系是因為什么要開文學史這門課程”“文學史這門課程能為新聞學的學習帶來什么”,從而使學生對自身的專業能有更貼切的認知與了解,不斷增強自身的專業自信。

李臻老師除了淵博的知識、過硬的教學本領,自身還有著廣泛的愛好與興趣,書法、騎摩托、開輪船……再加上個人多年的留學與研學經歷,所以她經常會在課堂上與大家分享奇聞軼事、描繪書本外的大千世界,不僅是對學生視野的一種開闊、更能激發起他們對于生活的熱愛與激情,從而對未來充滿了信心。

李臻老師以自己的一言一行證實自己不僅是教書、更是育人。“海不辭水,故能成其深”,李臻老師永遠秉持著學習與前進的原則,從而為學生提供更前沿更先進的知識。如何突出學科專業性,如何提升學生的思考能力,是李臻老師對未來教學方向的計劃。天道酬勤,待到枝頭蓓蕾紅,春風雨露也滋潤。

文:新聞1901班陳晨

指導教師:方亭