在西安石油大學的校園里,有這樣一支科研團隊,他們人數雖然不多,近年來卻屢創佳績:如參與的科研成果在《Nature》雜志發表,實驗中心獲得CNAS認可資格等等。這個團隊就是“石油與天然氣工程實驗中心”科研團隊,本文試用五個標點符號,為大家講述他們的科研故事。

問號:他們是干什么的

實驗中心主任由西安石油大學石油工程學院院長周德勝教授兼任。他向記者介紹了中心的基本情況:“我們中心成立于2006年,成立之初主要為本科生、研究生開展實驗教學提供服務。近年來借助學校高水平大學建設的契機,我們中心得以迅速發展,購置了亞微米CT掃描系統、核磁共振掃描成像系統、巖石力學測試系統等大型精密儀器二十余臺(套),并實現了大型儀器設備的集中統一管理,目前已成為石油與天然氣工程領域的大型精密儀器共享平臺,主要為全校和西部石油石化企業、科研院所研究人員開展基礎性、原創性、前瞻性研究提供分析測試服務。”

副主任黃海老師負責中心的日常管理工作,他補充談到:“實驗中心現設有油藏物理實驗室、滲流力學實驗室、采油工程實驗室、鉆井工程實驗室等7個實驗室。中心瞄準學科前沿和國家能源發展趨勢,在致密油氣及頁巖氣測試技術方面,建設并完善3個大型綜合實驗研究平臺——致密油氣藏及頁巖氣藏描述及滲流機理實驗平臺、致密油氣及頁巖氣儲層改造及提高單井產量實驗平臺、致密油氣及頁巖氣開發高效鉆完井技術實驗平臺。”

副主任閆健老師介紹了中心的人員構成情況:“中心現有16名專職教師,其中具有副高級以上職稱的有5人,具有碩博士學位的有14人。我們大多為40歲以下的青年教師,是一個朝氣蓬勃、充滿活力的科研團隊。”

分號:近年來的主要工作

談到近年來的主要工作,周德勝教授更是打開了話匣子。他拿出相關資料為記者介紹:“石油與天然氣工程學科是陜西省重點學科、陜西省特色優勢一級學科。實驗中心作為石油工程學院教師開展科研工作的重要基地,為學科發展和高水平大學建設工作發揮著重要的支撐作用。近年來,依托于實驗中心的大型儀器共享平臺,石油工程學院在相關研究方向上共承擔國家級科研項目25項、省部級科研項目24項、企業合作科研項目259項,科研經費達到2.4億元。獲國家授權發明專利45項、實用新型專利16項、軟件著作權15項。出版專著21部,在核心刊物以上發表學術論文171篇(三大檢索收錄81篇)。獲國家科學技術進步一等獎1項、二等獎2項,省部級科技一等獎4項、二等獎1項、三等獎2項。2018年5月10日,國務院學位委員會印發了《關于下達2017年審核增列的博士、碩士學位授予單位及其學位授權點名單的通知》,西安石油大學正式成為博士學位授予單位,石油與天然氣工程獲批一級學科博士學位授權點。實驗中心憑借先進的硬件條件和驕人的科研業績,為學校‘申博’工作也發揮了重要的支撐作用。”

閆健老師介紹了教學方面的情況,他說:“實驗中心承擔著全校‘石油工程’‘油氣儲運工程’‘海洋油氣工程’3個本科專業的教學任務,被評為陜西省教學示范中心。在下設的7個實驗室中,油氣儲運工程虛擬仿真實驗教學中心、油氣井工程虛擬仿真實驗教學中心分別于2016年、2017年獲批為陜西省虛擬仿真實驗教學中心。”

青年教師付美濤說:“實驗中心還是全校的大學生實踐創新基地,承擔學生開放性和研究型實驗項目。中心積極鼓勵學生參加全國數學競賽、建模競賽等學科競賽及全國石油工程設計大賽等課外科技競賽,獲得表彰和獎勵200余項。一些本科生的學術論文已在‘世界石油大會青年論壇’等國內外學術會議上宣讀或在國內核心期刊上發表。”

感嘆號:參與的研究成果在《Nature》雜志發表

2017年春節期間,學校雖然放了寒假,卻有一條爆炸性的新聞在校園里不脛而走:我校作為合作單位參與的科研成果,于2017年1月30日在英國《Nature》雜志以封面亮點文章的形式發表!

《Nature》是世界上最權威的科學雜志之一,以報道科學世界中的重大發現、重要突破為使命。此次發表的文章名為《陜西寒武紀最早期的微型后口動物》,是西北大學、劍橋大學、中國地質大學(北京)、西安石油大學等單位合作研究的重要成果。該成果采用高分辨率微米CT掃描技術探索1毫米尺度的微型動物化石結構,發現了最古老的原始后口動物——冠狀皺囊動物,揭示了代表著顯生宙最早期的微型人類遠祖至親。這一發現將對人類早期祖先的認知,由距今5.2億年前推至5.35億年前,十分接近顯生宙的起點,其體積也由“厘米級”推至“毫米級”。此次在陜南寬川鋪生物群微型動物化石的研究發現,開啟了毫米級微型后口動物始祖研究的新篇章。

在這項科研課題里,黃海老師主要承擔對小于1毫米的微型化石的內部結構進行計算機斷層掃描及圖像處理與重構工作。之前他一直從事石油與天然氣工程領域研究,與古生物研究并無交集。直到2015年12月,西北大學早期生命研究所韓健研究員找到他,希望他能夠利用實驗中心的先進儀器設備以及他在實驗樣品預處理、實驗數據獲取和分析方面的經驗,得到化石的內部結構和三維立體圖像,以期豐富前期通過顯微電鏡所得到的平面的、二維的研究結果,尋求新的突破。

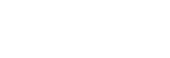

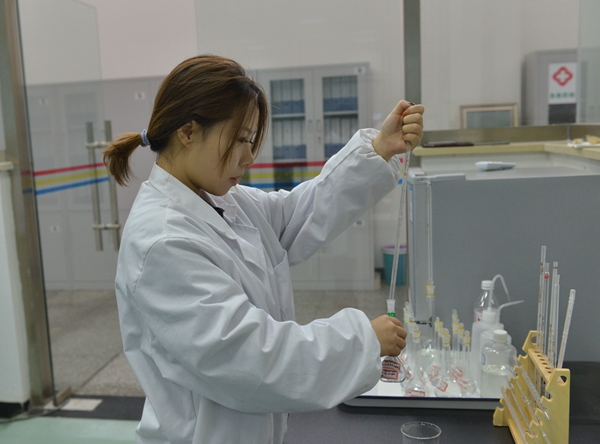

接受了韓老師的委托,黃老師緊鑼密鼓地投身于課題的研究之中。在研究過程中,他和青年教師齊傲江主要運用Xradia Versa 510微米CT對微型化石的內部結構進行掃描。他們克服了樣品尺寸小難固定、樣品密度小掃描參數難確定、化石本體與包裹物質密度差小難區分等難題,經過長時間摸索與攻關,成功確定了掃描參數,并對所得到的上千張微型化石內部結構顯微照片進行了三維重構,再現了其多方位三維立體結構,對整個項目的研究取得突破起到了關鍵性的作用,為研究團隊準確刻畫距今5.35億年前冠狀皺囊動物的原始形態提供了最直接、最有利的證據。

獲知論文在《Nature》雜志發表,黃老師一方面為團隊的進步感到自豪,另一方面也在不斷地總結經驗。他說:“這個項目是我們發揮大型精密儀器設備共享優勢,跨學科多領域合作的重要標志性成果。在課題的完成過程中我深深感到,高水平的研究成果往往不是一家單位或者一個人能夠完成的,而是多領域研究人員通力合作的結果。”

著重號:實驗中心獲得CNAS認可資格

一分耕耘,一分收獲。時間的年輪很快轉到了2018年底,實驗中心又傳來了一個好消息:經過中國合格評定國家認可委員會(中文簡稱為“認可委”,英文縮寫為CNAS)的嚴格評定,“石油與天然氣工程實驗中心”獲得了CNAS認可資格。這是全國繼中國石油大學(北京)之后第二個獲得認可資格的石油類高校實驗中心,也是陜西省繼西安交通大學、長安大學之后第三個獲得認可資格的高校實驗中心。

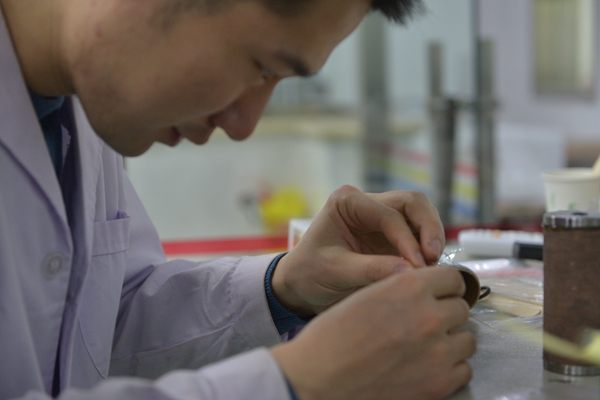

CNAS認可是中國合格評定國家認可委員會對實驗室開展的特定的檢測/校準項目的認可,該認可使實驗室的檢測和校準結果具備公正性、規范性和有效性的國際化實驗室檢測標準,是實施標準化科學檢測和校準工作能力的第三方證明。“石油與天然氣工程實驗中心”于2016年8月啟動此項工作,中心依據CNAS對認證機構認可相應領域的認可規范、認可組織和認可運行的基本規則指導要求,成立了以青年教師任大忠為組長的認可工作小組,為正式申請、評審準備、文件評審、現場評審、認可批準等各個階段,編制、補充、修訂相關的規范性文件以及其他必要材料。

同時,實驗中心在日常檢測工作中,嚴格按照建立的體系文件運行并在運行中不斷完善體系,形成質量記錄并歸檔保存。2017年12月,中心在體系運行良好的狀態下向“認可委”提交了認可申請書,“認可委”根據申請書提出了一些整改意見。2018年9月,“認可委”派出3名專家進校開展現場評審工作。經過兩年的高質量運行和三輪嚴格評審,實驗中心終于在2018年11月獲得了認可資格。此次申請的巖石力學、油氣田水質檢測、石油產品質量、巖石物性參數、鉆井液性能、腐蝕與防護、元素分析等7個領域的32個檢測項目全部獲得通過。

任大忠老師告訴記者:“實驗中心獲得CNAS認可資格,一方面有助于我校在檢測領域開展基礎性、原創性、前沿性的理論技術研究,進一步提升我校在油氣能源領域的知名度和影響力;另一方面可以發揮我校在石油石化領域科技創新方面的優勢,提高我校教師在教學科研、現場應用等方面的能力。”

省略號:前景大好,未來可期

船到中流浪更急,人到半山路更陡。實驗中心已經取得了這么耀眼的成績,未來的工作又該如何開展?周德勝教授通過“五個好”介紹了今后的工作設想:“建好平臺,為科研創新服務;做好支撐,為‘石油與天然氣工程’陜西省一流學科建設服務;用好平臺,為博士點建設服務;開放好平臺,為‘石油工程’‘油氣儲運工程’陜西省一流本科專業建設服務;維護好平臺,為測準實驗數據服務。”實驗中心的老師們表示,他們將繼續秉承“為祖國加油,為民族爭氣”的精神,保持強烈的創新信心和決心,打造“硬功夫”,練就真本領,勇于搶占下一個科技競爭和未來發展的制高點……

文:楊明